Dann eben alles anders. Ähnlich wie viele andere aus dem kreativen Sektor traf es auch Shame wie ein Schlag, als urplötzlich Schicht im Schacht war mit dem Lebensstil einer Rockband. Mögen sich viele Akteur*innen der Musik-Szene auch mal über die ewig gleichen Zyklen einer Albumveröffentlichung beschweren und die teils unaushaltbaren Umstände eines Tourlebens aufzeigen – so ganz ohne ist eben auch nicht toll. Kein Wunder also, dass auch Shame-Frontmann Charlie Steen erstmal mit so alltäglichem Kram wie Wäsche waschen und Staub wischen klarkommen musste. Deine Wohnung interessiert eben nicht wirklich, ob du ein Rockstar sein willst. Nach dem großen Loch am Anfang des Lockdowns hat sich das britische Kollektiv aber gemeinsam vorgenommen, aus dieser Zeit einen neuen Schwung fürs eigene Projekt zu nehmen. Und nach diesem klingt „Drunk Tank Pink“ auch.

Post-Punk meets Stabmixer

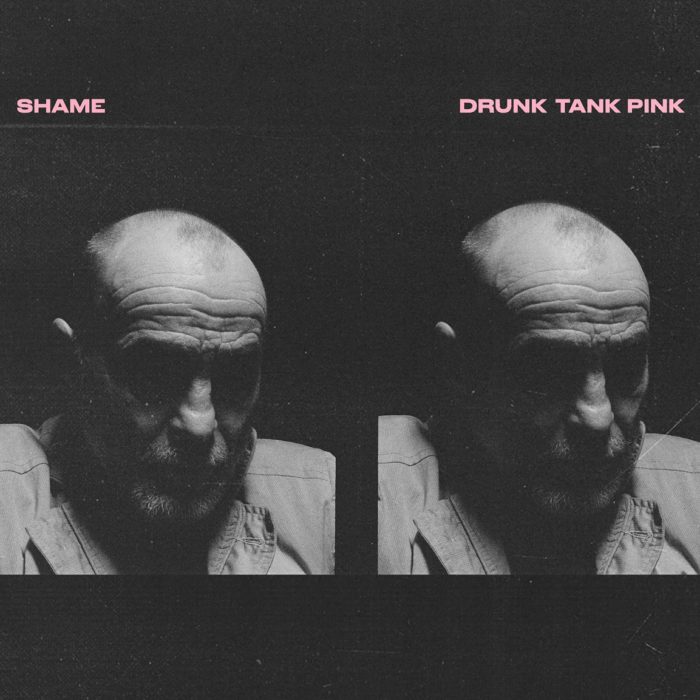

In der großen Post-Punk-Riege der letzten Jahre haben sich Shame neben Größen wie den Fontaines D.C. und Idles einen ebenbürtigen Namen erspielt. Dafür brauchte es bislang nur das grandiose Debüt „Songs of Praise“, das trotz klarem Alleinstellungsmerkmal doch dem gängigen Post-Punk sehr entgegenkommt. Nun aber „Drunk Tank Pink“, das trotz des monochromen Artworks einen deutlich größeren Klecks von der Farbpalette nimmt als der Vorgänger. Über Albumlänge klingen Shame daher überraschenderweise den äußeren Umständen zum Trotz weniger nach Kopf hängen Lassen als nach dem Blick nach vorn. Deswegen schlagen die Riffs oft im völligen Rausch um sich wie im Opener „Alphabet“ oder „Great Dog“. So gut, so tanzbar. Aber „Drunk Tank Pink“ schafft den Spagat zwischen Hitdichte und künstlerischem Anspruch auf höchstem Niveau. So kreisen in „Born in Luton“ die Gitarren Aasgeiern gleich über die Band, doch gerade als sie in tosendem Angriff herabschießen wollen, öffnen sich weite Sphären, in denen sich große Oh-Oh-Chöre einmischen. Diese wollen aber weniger Stadion als inneren Monolog der puren Verzweiflung. Also doch nicht alles Friede Freude Eierkuchen?

Der ewige Kampf zwischen Resignation und Optimismus

Natürlich ist Shames künstlerisches Schaffen viel zu vielschichtig, um sich auf allzu einfache Antworten einzulassen. Nur weil „Drunk Tank Pink“ also grundsätzlich mehr Sonnenstrahlen hereinlässt, bedeutet das nicht, dass alle Regenwolken einfach mit breitem Grinsen weggelächelt werden können. So geht es auch im monumentalen „Snow Day“ erst im finsteren Sprechgesang ans Eingemachte, bis ein wildes Stakkato alles zerschlägt und Steen vom „ocean you just wanna dive in“ singt, bis er von den großen Wänden begraben wird. „6/1“ überrollt das lyrische Ich bei der Thematisierung der inneren Zerrissenheit ähnlich kompromisslos. Etwas weniger dramatisch geht es im extrem tanzbaren „March Day“ zu, mit dessen drängelndem, stoischen Rhythmus und einem angenehmen Maß an Repitition Shame zum Fäuste Recken einlädt. Zum großen Finale geht es dann in den „Station Wagon“, wo Steen von den großen und kleinen Gefühlen des Lebens singt und mit einem hilflosen „Will someone please bring me that now?“ einen Ausweg aus der Monotonie sucht. Die Songstruktur löst sich schließlich vor stampfenden Beats und Klavierakkorden in knirschenden Dissonanzen auf. Ob das lyrische Ich die helfende Hand bekommt, nach der es sich im Albumverlauf so sehr sehnt, bleibt genau so unbeantwortet wie die Frage nach dem Ausgang der Pandemie. Am Ende ist „Drunk Tank Pink“ also trotz der musikalischen Offenheit und Tanzbarkeit ein erschütterndes Werk zum Mitfühlen. Und Shame behaupten ihr künstlerisches Eigenleben ein weiteres Mal gegen die Genre-Nachbarn.

Das Album „Drunk Tank Pink“ kannst du hier kaufen. *

Und so hört sich das an:

Website / Facebook / Instagram / Twitter

Rechte am Albumcover liegen bei Dead Oceans.

* Affiliate-Link: Du unterstützt minutenmusik über deinen Einkauf. Der Artikel wird für dich dadurch nicht teurer.